여행지 : 조지아 – 바투미 시가지 투어

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 조지아(Georgia) : 코카서스 3국 중 하나로, 지정학적으로 가장 핵심적인 곳에 위치한다. 러시아 남하정책의 접점이자. 서구문명과 이슬람문명의 이동 통로이기도 하다. 때문에 자의든 타의든 외부세력과 문명에 휘둘릴 수밖에 없는 운명이었다. 한편 조지아는 국토의 대부분이 산맥과 고원이다. 하지만 그 사이를 흐르는 강과 계곡, 초원이 빚어낸 멋진 풍광으로 인해 ‘코카서스의 스위스’라는 별칭이 붙었다.

③ 바투미(Batumi) : 조지아 최대 항구이자 최대의 휴양도시다. 터키 국경까지 약 20km밖에 떨어져 있지 않아, 여름이면 터키나 유럽에서 많은 관광객이 찾아온다. 인구 15만 남짓의 조지아 제2의 도시이기도 한데, 외세 침략을 많이 받아서인지 그리스·로마 양식뿐만 아니라 터기 등 다양한 건축 양식들이 섞여있다.

▼ 조지아 서부지역에 위치한 바투미로 가는 길. 스탈린의 고향이라는 ‘고리’와 ‘쿠타이시(‘콜키스 왕국’의 수도로, 유네스코 세계문화유산인 ‘젤라티수도원’이 있다)‘를 지난다. 압하지아(Abkhazia)와 남오세티아(South Ossetia)을 지날 때는 2008년 조지아 영토 내에서 자치공화국을 선포한 두 지역을 지원한다는 명목으로 조지아를 침공한 러시아에 분노도 터뜨린다. 그리고 꽈리강과 리오니(Rioni)강을 나누는 분수령이자 시다카르틀리주(주도: 고리)와 이메레티주(주도: 쿠타이시)의 경계인 고개를 넘어 흑해 연안으로 들어선다.

▼ 조지아 여행은 ‘시그나기’를 거쳐 수도인 ‘트빌리시’로 들어온 다음, ‘아나우리’와 ‘구다우리’를 지나 ‘카즈베기’로 간다. 돌아오는 길에 ‘므츠헤타’를 둘러본 다음, ‘바투미를 거쳐 튀르키에의 ‘리제’로 넘어간다. 하나 더. 중간에 트빌리시에서 아르메니아를 돌아본 다음 다시 트빌리시로 돌아오기도 한다.

▼ 트빌리시를 출발한지 6시간. 오후 4시가 다 되어서야 조지아의 서쪽 땅 끝인 ‘흑해연안’에 이른다. 그리고는 바닷가 작은 마을 ‘그리골레티(Grigoleti)’에서 여장을 푼다. 트빌리시에서 이곳까지는 대략 300km 정도. E60과 E692 등 고속도로를 이용해 이곳까지 왔다. 그런데도 6시간이나 걸렸으니 우리네 상식으로는 이해가 안 가는 상황이라 하겠다.

▼ ‘그리골레티(Grigoleti)’는 자성이 있는 검은 모래 해변으로 유명하다. 그래선지 전 세계 5대 브랜드 호텔 그룹인 윈덤(Trademark Collection by Wyndham)이 운영하는 리조트가 들어서 있었다. 세계적인 리조트라 그런지 깔끔하고 세련된 모습을 하고 있는데 2022년 리모델링했다고 한다. 전 세계 6개 대륙 9,300개의 호텔을 운영하고 있는 윈덤은 미국과 유럽에 특히 많으며 최근에는 우리나라에도 들어오고 있다.

▼ 바닷가와 접하고 있으니 흑해 해변이 리조트의 전용이나 마찬가지다. 그런데도 로비 가까운 곳에 수영장을 만들어 해수욕에 싫증을 느낀 투숙객들이 이용할 수 있도록 했다. 시간이 나면 스파나 피트니스센터 등을 이용할 수도 있다. 하지만 흑해가 코앞까지 성큼 다가오는 레스토랑과 테라스가 가장 마음에 든다.

▼ 바닷가로 나간다. 이름과는 달리 바다의 색깔은 세계 방방곡곡에서 만나본 여느 바다와 다를 게 없었다. 아니 그 어떤 바다보다도 푸르렀다. 다만 바닷가 모래사장이 거무튀튀하다는 게 약간 다를 뿐. 저 모래사장이 ‘흑해’라는 이름을 만들어냈을지도 모르겠다.

▼ 리조트 주변으로는 소나무가 심어져 경치가 좋은 편이다. 바다 쪽으로는 꽃이 가꾸어진 정원도 있다. 날씨가 화창한 탓인지 아직은 수온이 차가울 텐데도 물놀이를 즐기고 있는 비키니 차림의 피서객들이 여럿 보였다.

▼ 저녁식사까지 시간이 조금 남기에 해변을 걸어보기로 했다. 1km남짓 걸었는데 해변은 부유한 이들의 차지가 되어 있었다. 별장의 테라스를 바닷가 모래사장에 잇대어 만드는 등 낭만을 더했다. 붉게 물드는 저녁놀의 바닷가, 그리고 식탁에는 와인을 곁들인 만찬이 차려진다. 생각만 해도 가슴이 설레지 않는가.

▼ 다음 날 아침 ‘바투미’로 간다. ‘그리골레티 비치’에서 바투미까지는 30km쯤 떨어져 있다. 가는 내내 흑해의 아름다운 풍경을 눈에 담을 수 있는 멋진 구간이다. 공연장과 놀이공원이 보이는가 하면, 바투미식물원도 곁눈질해 볼 수 있다

▼ 버스는 국제 컨테이너터미널을 지나 바투미 항구에서 멈춘다. 가이드는 우릴 선착장으로 인도한다. 해안을 따라 요트와 보트, 유람선들이 골고루 뒤섞여 있다. 참고로 ‘바투미 항(Batumi Sea Port)’은 조지아에서 수심이 가장 깊은 항구라고 한다. 1878년 로스차일드와 노벨 형제가 참여해 항구를 건설했는데, 조지아의 메인 항구 역할을 한다. 외국과의 교역품의 운반이나 국제여객선 루트의 중요한 거점이 된다는 얘기다. 하지만 이곳 흑해에서 더 큰 바다로 나가기 위해서는 이스탄불의 보스포루스 해협을 통과해야만 하니 운송로가 썩 편치만은 않다.

▼ 선착장으로 가는 도중 눈에 담아도 아프지 않을 만큼 아름다운 건축물이 눈에 들어온다. ‘차차 분수(Batumi chacha fountain)’라는 이름의 타워(Tower)인데 예전에는 차차(와인 만들고 남은 찌꺼기로 만든 술)가 분수대에서 흘러나왔다나? 아무튼 지금은 프랑스 건축가 ‘Raymond Charles Père’가 디자인했다는 오스만 스타일의 시계탑만 남아있다. 그런데 튀르키예의 ‘이즈미르 시계탑’을 쏙 빼다 닮았다면 나만의 오해일까?

▼ 우리가 타고 갈 유람선이다. 이름은 ‘Sea Star 1’. 2층으로 되어 있는데, 2층에서의 조망이 조금 더 나은 편이다. 유람선은 어항, 페리항, 유람선항, 요트항 그리고 해수욕장을 한 바퀴 돈 다음 이곳으로 다시 돌아온다.

▼ 옛 해적선을 닮은 낭만의 유람선도 눈에 띈다. 바투미를 찾는 관광객들의 숫자가 제법 많다는 얘기일 것이다. 아무튼 유람선은 음악에 맞춰 파도를 타면서 천천히 움직인다.

▼ 유람선을 타고 바다로 나간다. 그러자 해안도시 바투미의 전모가 적나라하게 드러난다. 바닷가를 따라 펼쳐지는 고층빌딩의 파노라마가 무척 멋있다. 바투미는 15만 명의 인구를 가진 중소도시지만 현대적 고층빌딩이 즐비한 현대도시다. ‘아자라 자치공화국’의 인구가 33만 명이라니 절반이 수도권에 모여 사는 셈이다.

▼ 해안을 따라 우뚝우뚝 솟아 있는 고층빌딩들은 대부분 2010년부터 지어졌다고 한다. 쉐라톤 호텔, 래디슨 블루 호텔, 켐핀스키 호텔, 힐튼 호텔이 차례로 문을 열었다. 그 옆에는 야간에 불을 밝히는 등대(1863년 오스만튀르크 시절 나무로 만든 등대인데, 1882년 21m 높이의 팔각형 석조로 새로 지었단다)도 있다. 시선을 조금 비틀자 이번에는 커다란 회전관람차가 빙글빙글 돌아간다.

▼ 흑해를 따라 늘어선 현대도시 바투미의 고층빌딩들이 파노라마를 이루고 있다.

▼ 유람선은 바투미 해안을 따라 2km쯤 가다가 되돌아온다. 유람이라고 해봐야 해안의 빌딩을 보는 것 외에는 특별한 것은 없다. 그저 해수욕장의 피서객들을 보는 재미가 조금 더해진다고나 할까? 참고로 흑해의 둘레는 5,800km에 이른다고 한다. 그 중 조지아가 차지하는 부분은 310km쯤 된단다.

▼ 배에서 내리자마자 바투미의 명물로 알려진 ‘알리와 니노(Ali and Nino)’를 찾았다. 사랑하는 청춘 남녀의 사랑을 표현한 작품으로 조지아 조각가인 ‘크베시타제(Tamara Kvesitadze)’가 만들었고, 이곳 바투미 해변에는 2010년 설치했단다. 작품은 원래 ‘남과 여(Man and Woman)’로 발표되었고 한다. 하지만 너무 일반적이어서 사이드(Kurban Said)의 소설 ‘알리와 니노(Ali and Nino)’에서 이름을 차용했다나? 아무튼 소설 속 알리는 아제르바이잔 출신의 무슬림이고, 니노는 조지아 출신의 기독교도다. 이들은 제1차 세계대전과 러시아혁명의 소용돌이 속에서 사랑하고 결혼하고 이별한다. 그러나 러시아 군대가 아제르바이잔을 공격하면서 니노는 딸을 데리고 조지아로 피신한다. 그러나 알리는 간자(Ganja)에 남아 러시아군과 싸우다 죽음에 이르게 된다(1920년 아제르바이잔은 소련연방에 편입된다). 이후 알리와 니노는 카프카스 지역에서 사랑의 상징으로 여겨져 1998년 영화로 만들어지기도 했다.

▼ 조형물은 키네틱 아트(움직이는 예술)로 움직임을 통해 이야기를 전달한다. 알리와 니노는 처음에 먼 거리에서 서로를 바라본다. 그러다 시간이 지나면서 둘은 가까워진다. 잠시 후 서로 손을 잡는가 싶더니, 이들은 다시 멀어져 간다. 알리가 죽음을 맞이하는 소설과는 달리 두 연인의 조형물은 만났다 헤어지기를 10분 간격으로 반복한다. 소설이 알리와 니노의 일대기라면, 조형물은 사랑과 이별이라는 메시지가 중심이 된다. 참고로 바투미는 기독교 국가인 조지아에서 무슬림이 가장 많은 도시다. 그런 도시에서 알리와 니노는 다양한 민족, 문화와 종교의 화합과 평화로운 공존을 상징한다.

▼ 2011년에 지어졌다는 ‘알파벳 타워’는 130m 높이를 자랑한다. 철골 구조물 밖으로 두 개의 밴드 형태 알루미늄 판이 넝쿨손처럼 돌며 올라가는데, 그 판 위에 33개 조지아어 알파벳이 붙어 있다. 엘리베이터를 타고 올라가면 바투미 전경을 한눈에 감상할 수 있단다.

▼ ‘바투미 타워(탑처럼 생긴 건물)’는 바투미 기술대학의 건물로 조지아에서 가장 높은 건물이라고 했다. 2012년 준공했으나 건물의 위치, 형태, 관람차 등 대학에 맞지 않아 10년 채 표류중이라고 한다. 곧 호텔로 변신할 계획이라나?

▼ 바닷가로 나가면 ‘흑해 전망대’가 있다. 바다를 향해 툭 튀어나가도록 이층 구조물을 설치해 바다 전망을 즐길 수 있도록 했다. 참고로 ‘흑해(Black Sea)’는 우리나라 면적의 4배에 이르는 호수 같은 바다다. 터키 해협을 통해 지중해와 연결되는 ‘갇힌 바다’이다.

▼ 바다 전망이라고 해야 별 게 없었다. 아름다운 곡선으로 이루어진 우리나라의 해안과는 달리 이곳 흑해는 섬이나 리아스식 해안이 없어 단조롭기 짝이 없기 때문이다. 말 그대로 수평선이 보이는 푸른 바다만 펼쳐질 따름이다.

▼ 대신 좌우로 펼쳐지는 바닷가는 잠깐의 눈요깃거리로 충분했다. 푸른 숲을 배경으로 둔 해안은 바닥이 자갈이어서 물이 더 깨끗하게 보인다. 그 자갈 위로 파도가 부딪쳐 하얀 포말이 생겨난다. 그 때문에 바다가 더 시원하게 느껴진다. 그래선지 아직은 철이 이른데도 바닷가에서 여름을 즐기는 피서객들이 여럿 보였다.

▼ 반대편으로도 흑해가 질펀하게 펼쳐진다. 이쯤해서 가이드가 전해준 팁 하나. 흑해가 ‘Black Sea’가 된 이유는 흑해의 바닥이 검어서라고 했다. 때문에 물속의 가시거리가 굉장히 짧단다. 흑해와 접한 나라들 간의 잦은 전쟁으로 많은 사람들이 희생되어 죽음을 뜻하는 ‘검은색의 바다’가 되었다는 설도 있단다.

▼ 바닷가를 떠나 바투미 시내로 들어간다. 시내로 연결되는 ‘바투미대로(Batumi Boulevard)’는 분수 광장을 지나 유럽광장으로 이어진다.

▼ 감사후르디아 대로(Zviad Gamsakhurdia Avenue : ‘감사후르디아’는 1991년 소련으로부터 독립한 조지아의 초대 대통령이다)와 ‘루스타벨리 대로(Rustaveli Avenue)’가 만나는 지점에 ‘넵튠 분수’가 있었다. 분수 한 가운데 바다의 신 넵튠이 삼지창을 들고 우뚝 서 있는 모양새이다. 냅튠은 물의 신이다. 샘이나 강, 바다의 신으로도 나타난다. 그러니 바닷가에 터를 잡은 ‘바투미’로서는 해양에서의 안녕과 평화를 빌기에 딱 좋은 신이라 하겠다.

▼ ‘넵튠(Neptune, 포세이돈) 분수’는 이탈리아 볼로냐의 ‘네투노 광장’에 16C에 세워진 ‘쟝드 볼로뉴(Jean de Boulogne)’의 조각상 ‘Fontana di Nettuno’를 그대로 복제해서 만들었다고 한다. 하지만 똑 같게 복제하고 싶지는 않았던 모양이다. 원작을 빌려오면서 청동상을 금도금으로 옷을 갈아입혔다.

▼ 분수 건너편에는 고대 그리스 건축양식으로 지어진 ‘바투미 극장이 있었다. 480명을 수용할 수 있는 대극장과 두 개의 소극장에서 음악, 연극, 무용 등 예술과 관련된 공연이 열린다. 지붕 아래 박공벽에는 리라(lyre)로 불리는 현악기와 트럼펫으로 불리는 관악기를 양각해 놓았다. 그 가운데서 두 사람이 웃고 있는데, 오마이뉴스는 리라의 명수 ‘오르페우스’와 음악의 신 ‘아폴로’로 추정하고 있었다.(바투미 편은 오마이뉴스의 기사가 많은 도움을 줬다)

▼ 그런데 바투미 극장 뒤편에 있는 저 동상은 대체 누구일까? 어쩌면 ‘일리아 차브차바제(Ilia Chavchavadze, 1837-1907)’일지도 모르겠다. 그가 바투미 극장을 후원했었다니 말이다. 시인이자 소설가, 법률가, 언론인, 정치인 등으로 활동한 그는 조지아 민족주의자로 잘 알려져 있다.

▼ 시가지는 유럽의 어느 중세도시를 연상시키고 있었다. 하얀 얼굴에 노랑머리의 남녀도 심심찮게 보인다. 맞다. 바투미는 조지아 최대 항구도시이자 조지아 최대의 휴양도시라고 했다. 터키 국경까지 약 20km밖에 떨어져 있지 않아, 여름이면 터키나 유럽에서 많은 관광객이 몰려온단다.

▼ 좁은 거리는 아름다운 건축물들로 가득하다. 오스만투르크와 러시아, 유럽 등 다양한 나라들의 건축 양식이 혼합되어 있는데, 고풍스럽고 특이한 형태의 건물도 많아 마치 동화 속 마을에 들어온 듯한 느낌이다.

▼ ‘바투미 광장(Batumi Piazza)’에 가까워질 무렵 ‘성 니콜라스교회(St. Nikolas Church)’를 만났다. 바투미에서 가장 오래된 교회로, 그리스 출신의 바투미 시장 에프레미디(Ilya Efremidi)의 후원으로 1865년 공사를 시작해 1871년 완공했다. 20세기 초에는 성 니콜라스, 성 조지, 성모 마리아 이콘이 그리스 히로스(Khiros) 섬에서 이곳으로 옮겨졌다고 한다.

▼ 근처에서 ‘아르메니아 교회(Christ the Saviour Armenian Apostolic Church)’도 만날 수 있었다. 촬영이 금지되어 있다고 해서 들어가지는 않았는데, 러시아정교회나 조지아정교회와는 달리 우리나라 교회처럼 앉을 수 있는 의자가 놓여있다고 했다.

▼ 활을 들고 있는 큐피드를 형상화 한 꼬맹이 분수도 눈에 띈다. 독신자가 이 물을 마실 경우 진정한 사랑을 만날 수 있고, 부부가 함께 마시면 오래오래 행복과 화합을 보장해준다나?

▼ 그 뒤에는 황금빛 여인의 동상도 있었다. 여성 본연의 아름다움과 우아함을 상징하는 조형물이란다.

▼ ‘바투미 광장(Batumi Piazza)’에 도착하니 시간이 일러서인지 인적이 뜸했다. 하지만 점심 손님들이 많은지 식당에서 내놓은 탁자들이 널따란 광장의 절반 이상이나 차지하고 있었다. 바투미의 역사지구 재건과 관광인프라 확충계획에 따라 조성된 광장은, 베니스의 산마르코 광장을 모방하여 2010년 완공했다고 한다. 그래선지 광장을 둘러싸고 있는 식당과 술집 그리고 커피숍도 마르코폴로, 피아짜, 미미노 같은 이탈리아어 상호를 가지고 있었다.

▼ 바투미 광장은 이탈리아 베네치아 양식으로 만들어졌다고 했다. 베네치아의 ‘산 마르코 광장’의 느낌이 난다는 것이다. 광장 주변의 부티크 호텔과 시계탑이 산 마르코 광장의 총독관저 같은 느낌을 준다나? 하지만 내 기억속의 ‘산 마르코광장’과 99m 높이의 종탑(Campanile di San Marco)은 저 풍경과 많이 달랐다.

▼ 광장 한가운데는 2010년에 만들어진 커다란 모자이크화가 있다. 플라시도 도밍고 같은 유명 성악가들이 이곳에서 공연하기도 했단다.

▼ 한가운데서 분수가 뿜어져 나오는 ‘유럽광장(Europe Square : 옛 이름은 ‘시대광장’이라고 했다)’은 넵튠분수의 남서쪽에 있다. 바투미광장에서도 무척 가깝다. ‘유럽’이란 이름만으로 조지아의 유로 가입의자가 엿보이는데, 눈에 들어오는 풍경 또한 밝고 활기차며 낭만적인 분위기가 물씬 풍겨난다. 파스텔톤의 건물들이 많아 그런 느낌이 들지 않았나 싶다.

▼ 광장의 예쁜 건물들은 유서 깊은 동유럽의 도시들을 연상시킨다. 바투미의 근·현대를 함께 보여주기도 한다. 아르누보 양식의 아름다운 건물들이 주를 이루지만, 그 뒤쪽으로 21세기 빌딩의 모습도 보인다. 이들 건물은 현재 관광객들을 위한 호텔, 식당, 기념품점 등으로 사용되고 있단다.

▼ 광장에는 2007년에 세웠다는 ‘메데아 동상(Statue of Medea)’이 우뚝 서있다. 그리스 신화 속 황금의 나라 ‘콜키스 왕국’이 역사상 실존했다는 것을 나타내는 자존감의 상징으로 조각가 ‘흐말라제(David Khmaladze)’가 제작했다. 동상은 콜키스 왕국의 공주 ‘메데아’가 아버지가 소중히 여기는 황금 양가죽을 들고 있는 형상이다. 이올코스 왕국의 이아손 왕자를 사랑해서, 아버지를 배신하고 그에게 황금 양가죽을 넘겨준다는 것을 형상화한 모양이다. 이쯤해서 의문점 하나. 콜키스 왕국의 입장에서 ‘메데아’는 적국 왕자와 사랑에 빠져 아버지와 조국을 버린 배신자다. 그런데도 아테네 왕과의 사이에서 낳은 자신의 아들로 콜키스의 왕위를 계승케 하는 등 전설을 해피엔딩으로 끝내는 이유는 뭘까?

▼ 기둥에 새겨놓은 ‘아르고 원정대’의 부조에서 이아손과 황금 양가죽에 대한 얘기를 소환해본다. 황금 양가죽은 콜키스 왕국의 영광과 번영의 상징으로 아이에테스 왕이 아레스 숲속에 숨겨놓고 황소와 용으로 하여금 지키게 했다. 이아손이 이것을 얻기 위해서는 이들 두 동물을 물리쳐야 했는데, 이아손에게 결정적인 도움을 준 사람이 메데아다. 조국과 아버지를 배신한 것이다. 하지만 나중에 그녀도 역시 이아손에게 배신을 당해, 이아손과의 사이에서 난 두 아들을 죽이는 악녀가 된다. 그녀는 아테네 왕국을 거쳐 마침내 콜키스 왕국으로 다시 돌아온다. 이때 아버지 아이에테스는 동생에게 왕위를 잃고 궁에서 쫓겨나 있었다. 메데아는 마법을 부려 아버지를 왕위에 복귀시키고, 나중에는 아테네 왕과 사이에서 낳은 자신의 아들로 콜키스 왕위를 계승케 한다.

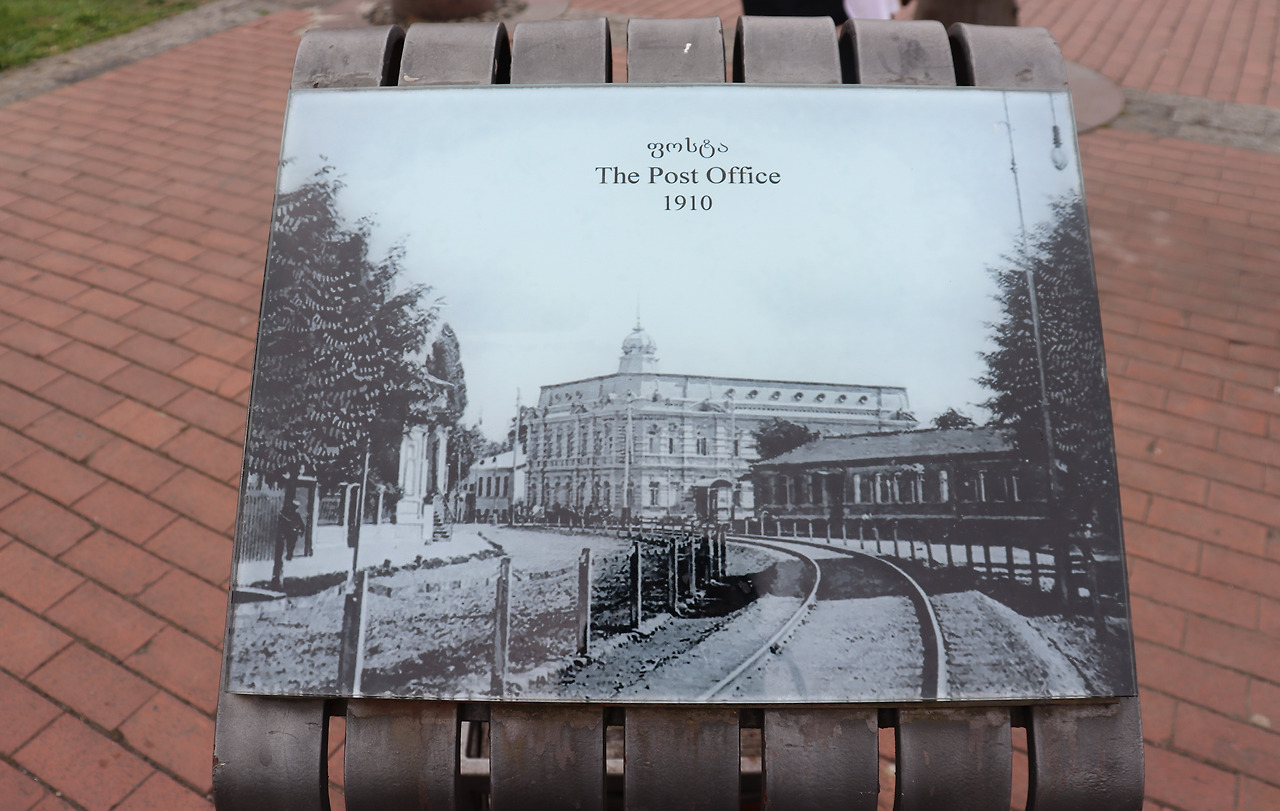

▼ 광장에는 옛 풍경을 담은 사진도 게시해놓았다. 광장을 돌아다니다보면 옛 풍경을 떠올리게 만드는 이런 사진들을 여럿 볼 수 있다.

▼ 광장의 한쪽에서는 2010년 독일에서 만들어진 커다란 천문시계가 시간을 알려주고 있었다. 체코 프라하 시청의 천문시계를 벤치마킹한 것 같은데, 덕분에 천문시계가 매달린 저 건물은 바투미의 새로운 아이콘으로 등장했단다.

▼ 천문시계는 시간 말고도 태양, 달, 별자리, 행성의 위치 등 천문 정보까지 함께 알려준다고 했다. 태양의 움직임에 따른 자오선, 지평선, 일출과 일몰, 달의 나이, 지구의 주위를 도는 달의 실제 움직임까지 보여준다니 그저 놀라울 따름이다.

▼ 천문시계의 안내판을 세워두는 고객에 대한 배려도 잊지 않았다.

▼ 다시 돌아온 바닷가. 해변에 분수광장이 조성되어 있다. 저녁이면 이곳에서 음악에 맞춰 분수가 춤을 추는 분수쇼가 펼쳐진다고 한다. 하지만 기억에 남을만한 볼거리는 아니라고 했다.

▼ 분수광장 초입에 ‘Under-21 Championship’ 조형물이 세워져 있었다. ‘UEFA 유러피언 U-21 챔피언십’은 유럽 축구 연맹(UEFA)이 주관하는 21세 이하 축구 국가대표팀 간의 국가대항전이다. 그러니 조지아와 루마니아의 시합이 곧 열린다는 얘기일 것이다.

▼ 바닷가로 가다보면 푸치니의 오페라에 나오는 나비부인(Madame Butterfly) 동상을 만나게 된다.

▼ 이젠 공원(Mircle park)을 둘러볼 차례이다. 한마디로 공원은 잘 다듬어져 있었다. 예쁜 건축물들과 독특한 조형물들, 그리고 나무가 우거진 길게 뻗은 산책로가 있는 멋진 공원이다. 초입에 조성해놓은 울창한 대나무 숲도 잠깐 쉬다가기에 딱 좋았다.

▼ 뭔가 자신의 흔적을 남기고 싶은 마음은 동서양을 불문하는가 보다. 어른 팔뚝만큼이나 굵은 대나무에 뭔가를 끄적거려놓았다. 낙서가 된 대나무는 의외로 많았다. 그러나 다행히도 한글로 된 낙서는 보이지 않았다.

▼ 공원은 테마별로 조금씩 다르게 만들어져 있는데, 어린이들을 위한 미니 동물원이 있는가 하면, 조각공원과 여러 형태의 분수도 눈에 띈다.

▼ 조류 동물원, 날아갈 우려가 있는 새들은 커다란 새장 안에서 기르고 있었다.

▼ 유료로 여겨지지만 탁구대와 당구대도 설치해놓고 있었다.

▼ 조지아인들이 사랑하는 스포츠답게 ‘체스’도 야외로 나왔다. 참고로 조지아 국적의 여성 체스선수 ‘노나 가프린다시빌리’는 20세에 여성 챔피언에 오른 후 16년간(1962-1978)이나 자리를 지켰고, 세계 최초로 ‘그랜드 마스터’ 칭호를 받기도 했다.

▼ 바투미는 요런 이층 버스를 타고 둘러볼 수 있다. 그리고 미리 예약해둔 식당 근처에서 내려 현지 음식을 맛볼 수도 있다. 우리도 코카서스에서의 마지막 식사를 즐겼다. 메뉴는 ‘아자리안 하차푸리(Ajarian Khachapuri)’. 바투미가 속한 아자리야(Ajaria)지역 특유의 빵으로, 보트 모양의 빵 안에 치즈와 버터를 넣어 녹인 다음 계란 노른자를 얹었다. 이스트를 사용해 부풀어 오른 빵을 뜯어 치즈와 달걀을 찍어 먹으면 된다.

'해외여행(유럽)' 카테고리의 다른 글

| 조지아 여행 ⑨ : 천하무적 로마인들이 만들어놓은 성곽도시, 바투미의 ‘고니오 요새’ (1) | 2025.02.26 |

|---|---|

| 조지아 여행 ⑦ : 천년고도, 그리고 조지아정교회의 성지. 므츠헤타-스베티츠호벨리 성당 (2) | 2024.11.11 |

| 조지아 여행 ⑥ : 조지아 기독교의 역사이자 세계문화유산, 므츠헤타 ‘즈바리 수도원’ (2) | 2024.11.05 |

| 조지아 여행 ⑤ : 대자연 풍광 속, 그리스 신화의 고향 카즈베기, 게르게티 츠민다사메바교회 (7) | 2024.10.31 |

| 조지아 여행 ④ : ‘즈바리 패스’를 따라 카즈베기로. 아나우리 성채 & 조-러 우정전망대 (1) | 2024.10.03 |